大学院 未来の扉を開く高度研究

「実学尊重」の精神で優れた技術者・研究者を育成する大学院には、専門的かつ高度な知見を持つ教員が数多く在籍し、社会的課題の解決に貢献する研究に取り組んでいます。

教員や学生の研究活動を積極的に支援している総合研究所と、未来の扉を開く高度研究の一端をご紹介します。

総合研究所は、5つの研究部門、6つのプロジェクト研究所からなり、本学の教員が研究課題に応じて研究に参加し、その成果を地域社会との連携や産学連携を通して、広く社会へ提供していくことを使命として積極的に活動を行っています。

最近では、独創性が高く、かつ実効性のある課題を重点的に支援する課題の募集や、特許出願の活用を促進するための制度を設け、従来以上に研究を推進する体制を整えています。

また、将来の研究者育成の観点から、若手研究者支援にも注力しており、40歳以下の研究者の他、令和2年度からは博士課程の学生を対象にした課題を設定して研究活動を支援しています。

安全かつ便利なコミュニケーション環境の創造を目指して

システムデザイン工学研究科 情報システム工学専攻

システムデザイン工学研究科 情報システム工学専攻

教授 八槇 博史

インターネットの普及により、私たちは世界中と速く広くつながることができるようになりましたが、その一方でネット犯罪などの社会問題も大きくなっています。2013年4月に本学に開設された新しい研究室が利用者や社会の安全に役立つ情報技術の研究にどのように取り組んでいるのか、ご紹介しましょう。

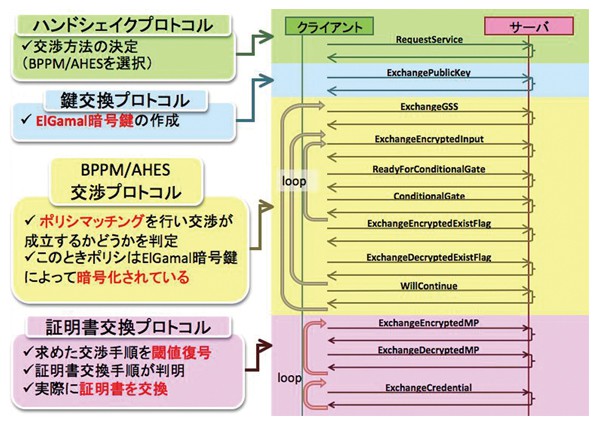

安全な公衆無線LANを実現するトラストという概念

現在この研究室で進行しているプロジェクトの一つは、安全な公衆無線LANシステムの研究です。いま国内で展開されている公衆無線LANは、携帯キャリアなどが提供しているものと、街中や空港・駅といったスポットで使える、店舗や自治体などが提供しているものがありますが、我々が対象にしているのは後者です。これは、その場所にいれば誰もがフリーで利用できる通信環境なのですが、かなり危険が潜んでいます。基本的には、その場でメールアドレスなどを入力し、ユーザー登録をして利用するシステムになっていますが、その相手が本物のサービス提供者であるという確証はないのです。ですから、街中に誰がいるのかわからない状況で、相手が信頼できることを確認してから利用するための枠組が必要になります。これは分散コンピューティングやセキュリティの分野で「トラスト(信頼)」と呼ばれている概念で、それを公衆無線LANに取り込んで安全に使えるシステムの研究を行っています。

基礎的な技術が回帰しながら高度に進化する分野

もう一つのテーマが、クラウドコンピューティングの学術利用です。現在クラウドはかなり普及が進んでいますが、そのほとんどは企業活動のためのもので、大学の学術分野における利用はあまり広がっていません。大学の研究においては、学内でシステムを構築するケースがほとんどですが、クラウド上に並列かつ多数展開されているコンピュータをネットワーク経由して利用できれば、コストを抑えながら大量の計算を短時間で処理できるのではないでしょうか。このような利用を進めることにより、学術研究がより活発に展開されることに貢献したいと考えています。

情報技術の分野は、最先端といわれているものが、実は以前に流行していた基礎的な技術をベースとしていることが多々あります。10年や20年というサイクルで進化しながら回帰してきて、少しずつ高度化を遂げているのです。そういう分野なので、目先の新しさに振り回されることなく、根幹となっている理論や技術を的確に見据えることができる人材を育成していきたいですね。

環境が人を助けるために

未来科学研究科 建築学専攻 教授

未来科学研究科 建築学専攻 教授

山田 あすか

「建築計画」と「環境行動」が、この研究室の専門分野です。私は以前から、医療や福祉、教育の施設を専門にしていますが、「建築計画」では、そういった建築物の実施設計の前段階の計画、その建物の利用者像や活動の想定や、建物がどのようにできていれば利用者にとって使いやすく、安全で快適か、といったことを研究し、提案します。一方、「環境行動」では、人間と環境の関係そのものに着目し、ある環境に置かれた際に人々がどのような心理をもち、どのような行動をとるのか、ということを研究します。

研究対象は、高齢者施設や障碍者施設、病院、学校などですが、そこで大事にしているのは、「人を助ける環境のあり方」という視点です。環境から影響を受けやすい人たちを、環境を整えることで支え、主体的で個々人が尊重される生活を支援していきたい、ということです。実際に保育施設や、高齢者施設の設計などに一緒に携わることもあります。そういった活動を通して研究成果を少しでも社会に還元していきたいと思っています。今後も地方自治体や国の研究機関などと連携して、研究や実践活動を進める予定です。私たちにできることは多いし、やらなければならないと強く感じています。

実際に設計に携わった医療施設の子供用プレイルームです。リハビリが進んでいなかった子供がここで遊びを通して生き生きと過ごせるようになった事例をうかがい、とても嬉しいです。

実際に設計に携わった医療施設の子供用プレイルームです。リハビリが進んでいなかった子供がここで遊びを通して生き生きと過ごせるようになった事例をうかがい、とても嬉しいです。

有用な微生物を探索し機能の解明と産業の応用へ

理工学研究科 生命理工学専攻 准教授

理工学研究科 生命理工学専攻 准教授

安部 智子

タンカーが座礁し、大量の原油が海に流出する事故は数多く、その度に魚や海鳥はもちろん、周辺地域の暮らしにも深刻な影響を与えています。このような海洋汚染の浄化には、膨大な時間と人員、資金を必要としますが、近年では環境負荷が少なく安価な「バイオレメディエーション(微生物による環境浄化)」が期待されています。微生物に養分を与えて活性化させることで、汚染物質の分解を促す方法だけではなく、プラスチックやPCB(ポリ塩化ビフェニル)など処理のしにくい人工物を分解する微生物も発見され、それらの微生物を用いる方法も検討されています。

本研究室でも、環境汚染物質を分解する微生物の探索や、微生物を利用した廃水処理技術の確立などに取り組んでいます。これ以外にも、医薬品や機能性食品の開発につながる酵素を用いた新規ペプチド合成法の確立や、微生物発酵茶の開発など研究範囲は多様です。「微生物を用いた有用物質生産」を研究テーマに掲げ、学生たちは大学構内から沖縄の海まで様々な環境から探し出した微生物を解析し、遺伝子組み換え技術によって微生物に新しい能力を付加するなどの実験を繰り返しています。その日々の中で重視するのは、それが“人や社会に役立つ”研究であるか、否かです。

新型コロナウイルス感染の拡大防止の一助となった「PCR検査」にも、微生物の能力が活かされています。PCRとは、ポリメラーゼ連鎖反応(polymerase chain reaction)を指し、端的に言えば、高温のサイクルを繰り返すことによってウイルスのDNAを短時間に増幅させ、検出する仕組みです。その際に、利用されるのが高温の環境下でもはたらく好熱菌の酵素なのです。乾燥にとても強く、宇宙空間にも耐えうる微生物もいます。

医療の現場や、環境汚染の解決や機能性食品の開発、さらに宇宙にまで広がる微生物の可能性を日々追求し、産業への貢献を果たしていきます。

関連コンテンツ

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- 大学案内

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 受験生向けSNS一覧

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度