卒業生には

こんな活躍の人が!?

東京電機大学の卒業生は

約23万人

創立以来、研究開発、先端技術、企業経営等さまざまな角度から科学技術立国の日本を支えてきました。例えば、元本田技術研究所主任研究員の清水康夫氏(現在 工学部先端機械工学科 教授)は世界に先駆けて電動パワーステアリングの開発に成功しました。

また、樫尾俊雄氏は、カシオ計算機(株)創業の樫尾4兄弟のひとりで、世界初の小型純電気式計算機「14-A」、電卓、時計、電子楽器などを多数発明しました。

海外では、元 インドネシア国家イノベーション委員会会長のズハール氏は、本学卒業から帰国後インドネシア国内の大学で人材育成に尽力されるとともに、研究技術担当国務大臣の要職も歴任されました。

東京電機大学の卒業生は、日本だけでなく世界で、そして私たちが何気なく使っているものを実は開発している、そんなたくさんの業績を残しています。

電機会とは

東京電機大学の卒業生によるネットワークは「電機会」という形で、三菱電機会や民間放送校友会をはじめとした民間企業や、教育関係者で構成される教職校友会など、幅広い分野で組織されています。在学生は就職活動時に電機会に所属するOB・OGからアドバイスを受けることもできます。

東京電機大学の卒業生によって組織される「電機会」

-

-

1

教職校友会

1,485

-

2

東京電機大学技術士会

359

-

3

防衛庁電機会

337

-

4

三菱電機会

279

-

5

民間放送校友会

247

-

6

錦央電機会

166

-

6

関電工電機会

166

-

6

沖電気電機会

166

-

-

-

9

東管支部

122

-

10

鹿島建設電機会

119

-

11

大成建設電機会

111

-

12

明電舎電機会

99

-

13

京三電機会

78

-

14

東光電気工事電機会

64

-

15

長谷工電機会

57

-

15

竹中電機会

57

-

-

-

17

特許電機会

46

-

18

日本電波工業電機会

42

-

-

-

19

アズビル電機会

40

-

20

商工懇話会

38

-

21

東亜ディーケーケー電機会

32

-

22

三菱プレシジョン電機会

30

-

22

フジクラ電機会

30

-

24

東洋熱工業電機会

27

-

2023年5月現在 ※他にも多くの電機会があります。数字は会員数。

日本電気株式会社(NEC)

デジタルビジネス基盤本部

M.S さん

2018年3月 理工学部 情報システムデザイン学系 卒業

東京都/都立墨田川高校 出身

ITコンサルタントとしてセキュリティを考慮したサービスを提案

就活では、学部3年次の時点で最も興味があったセキュリティの分野を中心に企業研究を進めました。NECは当時からセキュリティに力を入れていたことに加え、NECに入社した電大の卒業生から「挑戦することができる自由な社風である」と伺ったことが志望するきっかけになりました。

入社して1・2年目は、システムエンジニアとして交通系モバイルICカードの開発を担当しました。3年目からは、海外の小売業を担当する部署に異動し、ITコンサルタントとして従事しています。台湾やインドネシア、ハワイなどにコンビニエンスストアやスーパーマーケットを展開しているお客様を担当しており、次世代店舗のシステム開発を行っています。どのようにすれば各店舗の情報を簡単に収集し分析できるかについて、クラウドサービスを用いて検討し提案を行います。その際に留意しないといけないことが、万全なセキュリティ対策です。昨今は、企業が高度なサイバー攻撃の対象になることが多々あり、その攻撃を防げなければ大きな損失を生むことになります。ですので、いかに顧客の業務効率化と万全なセキュリティ対策を推進できるかが私の使命です。大きな責任を感じますが、同時に確かなやりがいも感じています。

実務の現場に息づく大学での学びを生かし情報化社会を推進する技術者へ

電大の学生は、真面目で、集中してひとつのことを成し遂げるタイプが多かったです。中には、早期卒業制度を使って3年次から一気に大学院に進学した優秀な友人もいました。そのような友人が周りにいたおかげで、私も高い意識を持って勉強に打ち込むことができました。

4年間の学びで身につけた情報の技術は、仕事の現場でも生かされています。ネットリテラシーやプログラミングの授業で学んだ内容は情報技術者として必須の知識であり、実務のベースとして役立っています。4年次には、IoTデータがセキュリティ的にどのようなリスクがあるのか、そしてそのリスクを防ぐための手法である匿名化について研究していました。実務で顧客に提案する際の土台となるセキュリティ知識は、この時に培われたと実感しています。

情報化の波は世界を席巻し、その勢いはますます増しています。そんな時代だからこそ、情報技術を提供するエンジニアには安心・安全な未来に対する大きな責任があります。あらゆる国のあらゆる企業があらゆる発想でソリューションを提供している現在においても、私は情報技術を提供するエンジニアとして、常に「唯一無二」でありたいと思っています。

[ SIDE STORY ]

体を動かすことが好きで、小さい頃からダンスを続けており、大学では冬の妙高高原で行われた雪上キャンプに参加してサバイバル体験をしたほど。そこでできた仲間とは、現在も交流がある。今は、時間を見つけてはジムでトレーニングをしたりサーフィンに出かけたり。さらに会社の陸上部に所属し、月1回の皇居ランで汗を流す。他の事業部の知り合いが増え、交友関係が一層広がった。

D!DAYS [DENDAIの思い出]

旅行が大好きだったので、研究室の配属直後にもかかわらず「国内と海外で学会発表を経験したい」と話したところ、指導教員は、「わかりました、一緒にがんばりましょう」と鼓舞してくれました。念願かなってインドネシアの学会で発表できただけでなく、発表に向けて研究に励む過程で、未知なるものを探究する面白さや仮説を検証することの重要性など多くの気付きを得て、自己の成長につながりました。

大成建設株式会社

東京支店 建築第五部

K.T さん

1999年3月 大学院

工学研究科 建築学専攻(現 未来科学研究科 建築学専攻) 修了

神奈川県/県立横浜翠嵐高校 出身

細分化され多数が関わる工程をひとつにまとめ上げていく仕事

父が大成建設に勤めており、小さい頃から会社の方々によく面倒を見ていただいた思い出があります。風通しがよくアットホームな社風に憧れ、当社を選びました。

入社して2年間は関東支店に勤務して前橋の病院建設に携わり、その後は主に東京支店で府中競馬場や新宿の再開発ビル(マルイ)、ソフトバンクのデータセンター、シャネル銀座並木ビル、世田谷の馬事公苑、ヒューリック銀座六丁目ビルなどを担当。現在は山梨で研究施設の建築に尽力しています。

ビル建築の工事の作業は非常に細分化されています。掘削土工事を行い、コンクリートを打設して基礎をつくり、鉄骨を建て、外装をつくり、内装を施して各種設備を取り付ける。それぞれが分業で多数の専門業者が関わるので、それらをひとつにまとめていくのが総合的に管理する立場であるわれわれの仕事です。工程表をつくって管理しますが、すべて予定どおりに進むとは限らず、それをいかに調整して期日までに竣工させるかが重要です。建築主であるお客様や設計事務所、多数の専門工事業者や近隣住民などと、建築の専門知識を生かしつつコミュニケーションをとっていくことが求められます。

建築の仕事は変化してもその醍醐味は変わらない

電大では設計から構造、材料、設備、施工、都市計画など多くを学び、自分の進路を選択するうえで役立ちました。はじめは設計志望でしたが、幅広い選択肢の中から建築施工分野に興味を持つようになりました。

今、建築の世界にもIT化やDXの波が押し寄せています。社内のシステムはデジタル化され、私が入社した頃は2Dだった図面が3Dになりました。お客様は、3Dのほうが理解しやすいでしょう。AIやBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の活用も始まっています。建築の仕事はだいぶ変化してきましたが、変わらないものもあります。当社は「地図に残る仕事」というキャッチフレーズを掲げていますが、自分が手がけたビルを数年後に訪れ、そこに人々が行き交って賑わっているのを見ると、誇らしい気持ちと喜びが込み上げてきます。これこそ建築の仕事の醍醐味であり、社会の移り変わりにともなって建築を取り巻く環境が変わったり、工法などが進化しても、不変であり続けると信じています。

建て直しや再開発、リフォーム、リノベーションなど、今後も建築の仕事がなくなることはありません。むしろ、最近では資源の有効利用や街並みの景観といった観点から、「100年建築」ということもいわれているほどです。新しい時代の要請に応える建築を担う人材が、今求められています。

[ SIDE STORY ]

都心部を中心として著名な建物をいくつも担当し、データセンターやJRA関連の建築も複数経験している。子どもの頃、父の同僚の方々にスキーや釣りに連れて行ってもらった記憶がある。当時は日本中が好景気に沸き、建設業界も大変忙しかった中で、仕事だけでなくプライベートの時間も全力で楽しむ大人たちというイメージだった。

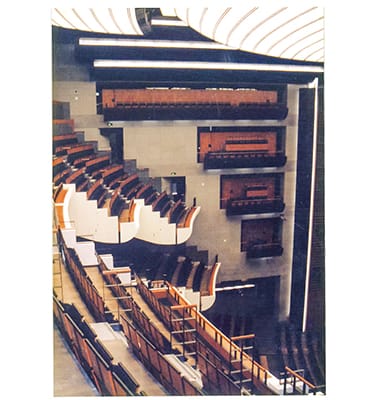

D!DAYS [DENDAIの思い出]

4年次の研究テーマは、コンサートホールの視角について。客席からステージがどのように見えるか、前席の客の頭で遮られないかといったデータを集めるために、北海道から九州まで、全国各地のホールを訪れました。さらに、フランスのオペラ座やドイツ、オーストリアのオペラハウスに出かけて、普通は入れない舞台裏まで見学できたのは一番の思い出です。

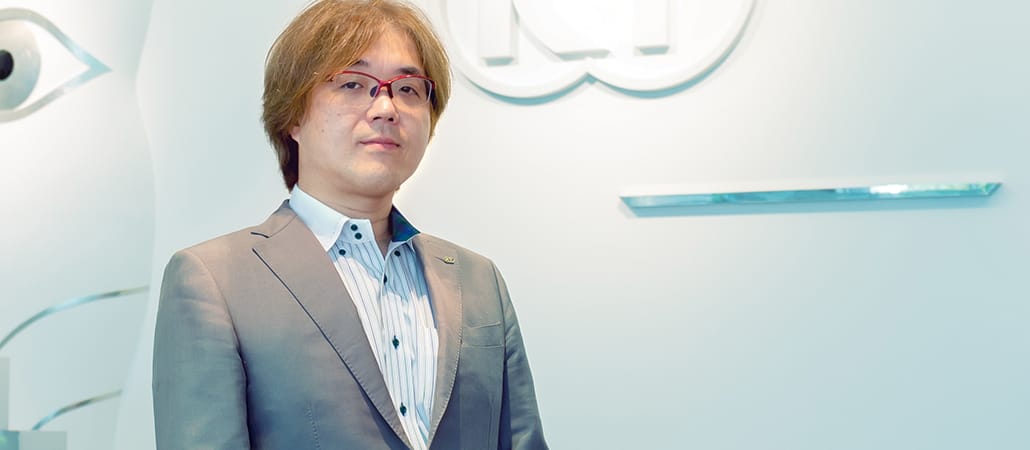

株式会社コーエーテクモゲームス

代表取締役社長

K.H さん

1994年4月、株式会社コーエー(現:株式会社コーエーテクモゲームス)入社。プログラマー、ディレクター、プロデューサーとして数々のヒットゲーム開発に携わる。

2015年4月よりコーエーテクモゲームス代表取締役社長、2018年4月よりコーエーテクモホールディングス代表取締役副社長を務める。

経営に携わる傍ら、現在もプロデューサーとして制作の統括を行う。

プログラマーからディレクター、プロデューサーへ。ステップアップしながら、ヒットゲーム開発に携わる。

第1作から国内ミリオンセラーを樹立。

第1作から国内ミリオンセラーを樹立。

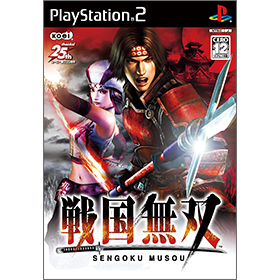

1994年4月にコーエー(現:コーエーテクモゲームス)に入社して以来、ずっとゲーム開発に携わっています。プログラマーとしてキャリアをスタートして、8年ほど現場の最前線でゲームのプログラミングに没頭したのち、ディレクターに昇格。現場監督ともいえるポジションで、当社の基幹タイトルである『戦国無双』シリーズの1作目と2作目の制作に携わりました。

第1作目の『戦国無双』は国内でミリオンセラーになり、多くの人から愛されるゲームをつくる喜びを実感しました。その後は、制作統括であるプロデューサーとして世界中にゲームを供給していました。

特に印象に残っているのが、他の版権作品とコラボレーションを行う『無双シリーズ』を立ち上げたこと。『北斗無双』『ゼルダ無双』などを発売し、ゲーム業界に新しい商品のあり方を提示できました。この業界に新風を巻き起こしたことに大きな達成感を感じています。

現在は経営者ではありますが、プロデューサーとして変わらずゲーム開発に携わっています。ゲーム業界の“今”を肌で感じたいのはもちろん、やっぱり私はゲームが好きなんです。この気持ちは、ゲームに熱中していた子どもの頃から変わらないですね。

電大で学んだ数学の知識を生かし、社内でいち早く3Dプログラミングを習得。

『決戦』の3Dプログラミングを担当。

『決戦』の3Dプログラミングを担当。

騎馬隊シーンは迫力満点。

子どもの頃からのゲーム好きが高じて、中学・高校時代になるとプログラミングに興味が湧き、大学で深く学びたいと考えていました。

当時、情報工学を学べる大学が都内に少ない中、電大の理工学部情報科学科は、パソコンの授業が多く、施設が整っていることが魅力で志望しました。4年間の学びで身につけた数学の知識は、ゲーム開発の現場でも役立っています。

プログラマーとして入社した当時は、3Dプログラミングはまだ一般的ではなく、社内で3Dの知識を持つ先輩もほぼいない状況。3Dプラグラミングには数式を用いますが、それはすべて大学の授業で身につけた知識の応用だったので、当時の教科書を会社のデスクに常備して、ことあるごとにページをめくってプログラミングに生かしていました。

2000年3月にゲーム機のPlayStation2(以下PS2)が発売された際に、同時にリリースされた戦国時代のシミュレーションゲーム『決戦』ではリードプログラマーとして参画。CPUが飛躍的に進歩したPS2上で、3Dプログラミングによる騎馬隊50人をリアルタイムで走らせ、周囲を驚かせた感動は今でもよく覚えています。3Dプログラミングで使用するC言語も、電大で学んだPascalを応用できたので、とても役立ちました。

社会や時代が変化しても、ゲームをつくるのは、“人”。社員を大切にしながら、社会に笑顔を届ける。

「ゲームが好き」。

「ゲームが好き」。

変わらぬ想いで、今も開発に携わり続ける。

プロデューサーという仕事は、予算とスタッフを確保し、スケジュールを定め、品質を管理し、売上予測を立て、プロモーションを行う、小さな経営者と言えます。私自身、プロデューサーとしての多くの経験により、経営者としての素地を養えたと実感しています。当社が今後も継続的に発展するためには、永く愛されるゲームタイトルに慢心することなく、常に新しいものを創造していく必要があります。

ゲームづくりに長年携わっていると、どうしても“つくり手目線”に偏ってしまうことがあります。だからこそ、新入社員や若手社員が持っている“ユーザー目線”が重要だと思っています。新しいゲームをつくる際には、新しいメンバーのアイデアを積極的に取り入れながら、“新しい驚き”を見つけようと試みています。社会や時代が変化し、技術が進化を続けても、ゲームをつくるのは、あくまでも“人”。まさに、電大の教育・研究理念である「技術は人なり」という言葉を体現しています。

だからこそ、利益はしっかりと社員に還元していきます。さらに私たちは、電大の「実学尊重」という建学の精神にも通じる、「創造と貢献」という社是を掲げており、最高のゲームコンテンツを生み出すことで社会へ貢献し続けていくという信念をこれからも貫いていきます。

技術の発展は、いわば終わりなき旅。“ゴールが無い”からこそ、面白い。

電大の研究室では、当時まだ一般的ではなかったインターネットについての研究を行っていました。インターネット黎明期に入社し、インターネット環境の進化とともに歩んできた中で、研究室で培った基礎知識は、通信を取り入れたプログラミング業務に非常に役立ちました。

昨今の通信技術の急速な普及を見ると、近い将来5Gが実用化されることで、高速通信インフラが前提となるシステムが新しく生まれてくると思います。たとえば、ゲームの世界では高度な端末がなくても、遠隔のサーバで演算処理をして、どこにいてもリモートで最新のゲームをプレイできるようになるかもしれません。

私たちの働き方も大きく変わってくると考えています。これからは、既存のインフラ上の技術ではなく、技術革新による新しい生活様式の中で必要なものを考え、対応できる力を持った技術者やイノベーターが求められるでしょう。技術の発展は、終わりなき旅です。ゴールが無いからこそ面白いとも言えます。その旅人になるのが、理工系の技術者です。未来が見えないからこそ面白いのであり、挑戦のしがいがあります。興味がある方は、ぜひゲーム開発にチャレンジしてみてください。

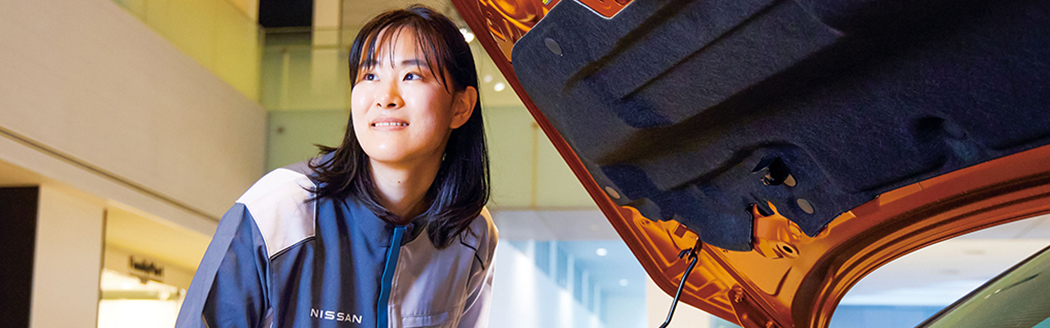

日産自動車株式会社

カスタマーパフォーマンス&CAE・実験技術開発本部 車両性能開発部 音振性能設計グループ

A.H さん

2017年3月 大学院

工学研究科 電気電子工学専攻 修了

神奈川県/横浜英和女学院高校 出身

予想どおりの効果を得られると大きな達成感や満足感がある

電気自動車の制御系に興味があって日産自動車に入社し、車両性能開発部の音振性能設計グループで自動車の遮音性能の設計に携わっています。担当している主な車種は、ティアナやシルフィ、当社の高級車ブランドであるインフィニティのQX50などの中大型車です。このほかにも、ノートやエクストレイル等幅広い車種に関わっています。

高級車にとって、遮音性能は大事な要素のひとつです。エンジン音やロードノイズ、タイヤのパターンノイズなど、走行時にはさまざまな音が発生しますが、周波数が約800Hzから上の領域を抑制するのが私の仕事。開発中の車の3Dモデルを基にいろいろ計算したり、遮音材を検討したり、時にはテストコースで試作車のハンドルを握って、体感した結果を設計の部署にフィードバックすることもあります。

実験で得たデータを見ながら遮音対策を検討し、それを施した車に実際に乗って予想どおりの効果を実感できると、達成感や満足感を得られます。

なぜその改良が必要なのか常に合理的な説明が求められる

就活では、学生支援センターにエントリーシートを添削していただくなど、お世話になりました。日産自動車は技術系の女性の採用に積極的で、女子向けの就活イベントもあったため、参加しました。

電大の授業の魅力は、まず実験が多いことではないでしょうか。実際に触って学ぶことを大事にしているということが、卒業してからよくわかりました。実験の結果に対して、なぜそうなったか原因を考え追究するということを何度も行いました。企業の開発の現場では、結果を基に改良して、それをまた実験で検証することの繰り返しです。その第一歩を大学でたくさん経験できたことは、仕事をするうえで大変有意義でした。

さらに、なぜこの改良が必要なのかという合理的な説明が常に求められますが、学生時代に何度も発表やプレゼンテーションをしたことが、いま非常に役立っています。

電大は話しやすい先生が多かったため、自分の考えを伝えてフィードバックをもらうという習慣が自然に身につきました。こうした経験も、他部署と連携しながら開発を進めるうえで大いにプラスになっています。

自動運転やEVなど、車は大変革期を迎えています。自動車は機械ですが、電気や情報の技術も多く活用されています。理系の仕事は思っているよりもいろいろな世界につながっていることが多いので、ものづくりに興味があるのならぜひお勧めします。

[ SIDE STORY ]

大学では弱電系の信号処理を研究し、電気自動車の制御系に興味があって日産自動車に入社する。遮音を担当する現在の部署に配属されたため、改めて機械系について猛勉強。信号処理も音も「波」が対象のため、共通する部分があると考え日々の業務に励んでいる。

D!DAYS [DENDAIの思い出]

「電大ガールズ」の一員として、オープンキャンパスで女子高校生向けのイベント「先輩の女子学生と話そう」を開催したり、電大の女子学生を紹介する冊子を制作して配ったり。また、大学生協の委員会にも所属し、楽しい七夕イベントなどを企画・実施。学生だけでなく、大学職員の方と交渉する機会も多く、どう話せば相手に伝わり、要望が実現できるかといったことを考えるきっかけになりました。

東海旅客鉄道株式会社(JR東海)

新幹線鉄道事業本部 東京交番検査車両所

K.Y さん

2009年3月 工学部 機械工学科 卒業

茨城県/県立取手松陽高校 出身

新幹線に関わるさまざまな業務を経験

超電導リニアや新幹線の海外展開など、常に挑戦し続けるJR東海の企業姿勢に共感し、車両・機械系統プロフェッショナル職として入社しました。まず、品川の大井車両基地で新幹線車両の整備士としてキャリアをスタート。6年間ほど現場で車両の各種メンテナンスに携わったあと、新型車両を設計開発する部署に移りました。8年目にはイギリスの鉄道安全標準化委員会(RSSB)という公的機関で1年間、調査活動に従事。RSSBは鉄道の安全で効率的な運行を指導・援助する役割を担っており、そこで技術基準が定められるプロセスなどを学びました。ヒューマンファクターチームの一員としてプロジェクトに参加し、鉄道会社を視察したり、日本のやり方を紹介したりと、多彩な活動を経験することができました。帰国後は、台湾新幹線の技術支援を担当。現在は大井車両基地に戻り、車両のメンテナンスを行っています。

当社にはジョブローテーションという制度があり、私もこれまでいくつかの異動を経験しながら新幹線に関わる広範な業務に携わってきました。機械に興味があるだけではなく、システム全体を俯瞰して見るのが好きなタイプなので、いろいろな職場で経験を積むことができたのは、自分の特性に合っていたと思います。

技術者として生きるうえでの姿勢を考え始めた授業

電大の学びを振り返ってみると、今の業務に生かされている授業のひとつが「技術者倫理」です。技術者がミスを犯せば本人の責任だと思っていましたが、この授業によって、企業全体の責任であることに気付かされました。将来、技術者として生きていくうえでの姿勢や考え方といったものを意識するきっかけになった貴重な体験でした。

就活は、学生支援センターでさまざまな話を伺いながら進めました。面接は苦手でしたが、回数を重ねると自分の言葉でしっかり話せるようになったことを覚えています。

新幹線の車両は、常に最新技術を取り入れて性能の向上が続けられています。車両を構成する各機器にはセンサーがついており、走行するたびに集められる膨大なデータを分析しています。たとえば、車両が故障する前に現れる予兆を見つけて、それが出たら故障が発生する前に予防的なメンテナンスをするといったデータの活用が進められています。

技術革新が止まることはありません。だから、私は入社して10年以上たった現在も勉強が欠かせず、むしろ大学時代より勉強しているのではないかと思うくらいです。自分の中に新しい知識が蓄積され、それにともないものの見方や考え方が変わっていきます。今、私は楽しみながら学ぶ日々を過ごしています。

[ SIDE STORY ]

将来の夢は、高速鉄道を海外展開する際に車両メンテナンスのプロフェッショナルとして関わり、技術支援や現地スタッフへの技術指導を担当すること。そのために、スタッフを指導するスキルに加え、海外のスタッフと議論する場面に備えてコミュニケーション力も向上させたいと考えている。

D!DAYS [DENDAIの思い出]

2年次に、大学主催の短期留学に参加してオーストラリアへ。初めての海外でいろいろ苦労しながらも、語学能力だけではなく、多様な考え方に対する視野が広がり、自分が成長する貴重な体験になりました。これをきっかけに海外に興味を持ち、3年次にはカナダのトロントへ。以来、10カ国以上を訪れました。就職してからも1年間のイギリスへの駐在や、台湾新幹線の技術支援を経験しました。

花王株式会社

研究開発部門 安全性科学研究所 第2研究室

I.M さん

2012年3月 理工学部 生命理工学系(現 理工学部 生命科学系) 卒業

埼玉県/県立春日部東高校 出身

通学の電車内でも英語の論文を読んだ日々

私は化粧品の原料や最終製品の安全性評価を行っています。たとえば、原料に使用したい化学物質について、皮膚刺激性や眼刺激性、アレルギー性といった安全性に関するさまざまな情報を国内外の論文やデータベースから収集し、評価を行います。収集した情報だけでは十分な評価ができない場合は、細胞試験などを用いた評価戦略を考えるのも私の仕事のひとつです。

電大では、4年次の研究室で過ごした密な1年間が、現在の私につながる大きなターニングポイントだったと思います。学術論文を読む機会がとても多く、最初は苦労しましたが、卒業する頃には抵抗なく読めるようになりました。英語の学術論文を理解するには、とにかく数多く読むこと。私は毎日の通学電車の時間を使って、論文を読むスキル向上に努めました。

電大の授業で特に印象に残っているのは生命理工学概論※です。この講義では、大学での学びを生かして理系職に就いている方々から、さまざまな経歴や仕事内容を伺いました。この講義を通して、ひとくちに理系職といっても多様な仕事があることを知り、自分の進路を考えるうえで非常に重要な示唆を得ることができました。

仲間との議論を通して自分の視野が広がっていく感覚

これからは、分野をまたいだ技術革新がより一層進んでいくのではないでしょうか。「生命科学×IT」というように、複数分野の知見をかけ算して新しい価値を生み出すという方法が既にトレンドであり、今後はさらに複雑かつ多層的になると思います。

分野をまたいだ技術革新を効率的に進めるためには、研究者同士のコラボレーションが必要となってきます。その時に必要となるのは、“コミュニケーション能力”と“調査能力”。私が在籍した細胞生化学研究室では、研究結果の報告会や論文の抄読会が毎週のように設けられていました。このような場で多くの人と議論したり、さまざまな指導をしていただいたことは、コミュニケーション能力や調査能力の向上につながりました。また、社会人になってからも、常に学びのアップデートが必要だと感じています。自らの知識を深めつつ、ほかの研究員と議論を重ねることで視野が広がっていく感覚は心地よいものがあります。

「理系の仕事」は想像以上に多種多様で、活躍の場はたくさんあります。まずはそれを知ること。そうすれば、大学で学びたいことがおのずと見えてくるかもしれません。自主性を大切にする電大には、やる気次第で何倍にも成長できる環境が整っています。

※2008年度入学生の1年次設置科目

[ SIDE STORY ]

高校時代に一番好きだった教科は生物。特に細胞に興味があったため、細胞の研究室がある大学を探して電大のオープンキャンパスに参加した。研究者の父から「電子ジャーナルの豊富さは大事」とアドバイスされたこともあって、電大を志望。社会人になってからは、化粧品の開発業務や安全性評価に携わってきた。

D!DAYS [DENDAIの思い出]

卒業研究を通して、たくさんのことを学びました。たとえば、独りよがりにならないための意見交換の重要性。当時の私は、まだ証拠不十分な状態なのに結論を急ぐところがありました。議論の場で先生や研究室のほかのメンバーから多くの意見やアドバイスをいただくことで自らの弱みを認識し、自己成長につなげることができました。これらの経験は、今仕事をするうえでとても役立っています。

株式会社関電工

東京営業本部 東京支店 南部支社 勤務

K.T さん

2014年3月 工学部第二部

電気電子工学科 卒業

東京都 / 都立六郷工科高校 出身

最前線の現場で息づく電大で培った「自分で考え、自分で管理する力」

働きながら電気を深く学びたいという想いから電大の工学部第二部に入学しました。

在学中に東日本大震災を経験し、インフラとしての電気の重要性を実感。この経験が、電気をはじめとする総合設備企業である関電工への就職の大きな決め手となりました。現在の仕事は、主に改修工事現場での品質管理や工程管理などの施工管理全般です。

在学中に実験、実習などで培った知識が、最前線の現場での判断やお客様との対話に生かされています。

さらに、大学生活で養われたのが「自分で考え、自分で管理する力」。仕事と講義、レポートの作成など時間を管理する力が自然と身につき、施工管理という現在の自分の仕事にしっかりとつながっています。夜間部の環境だからこそ培われた能力も多く、自分自身の大きな財産となっています。