理工系らしい授業は

これだ!

実験・実習科目が充実!

東京電機大学の教育の最大の特色は、1年次から「ものづくり」を体験できることです。

これは建学の精神である「実学尊重」を具現化したものの一つで、学問としての技術を極めるのではなく、技術を通して社会に貢献できる人材を育成する、という使命から行われています。具体的には、充実した実験・実習科目を設け、早い時期から段階的に基礎力・応用力が養えるようカリキュラムを構成しています。

また、学生の創意工夫する力を育み、他大学に先駆け、ものづくり体験授業「ワークショップ」も導入しています。このような実学を通して、自らの手と知恵で社会に役立つ製品をつくりあげる“スペシャリスト”を育成しています。

1年次は数学、物理、化学、生物といった高校で学習した科目や学部共通カリキュラムの基礎科目を座学で学び、専門教育をうけるための基礎を固めていきます。

-

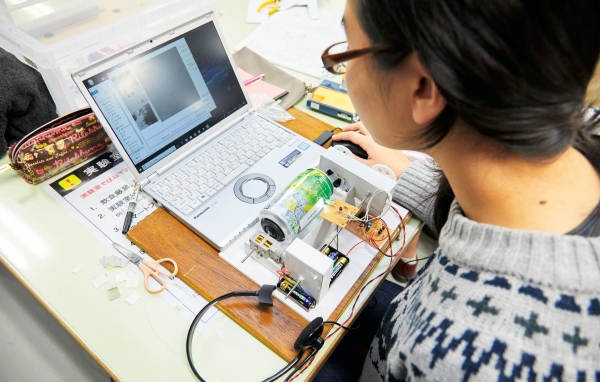

ファクシミリ製作

工学部 電気電子工学科1年 -

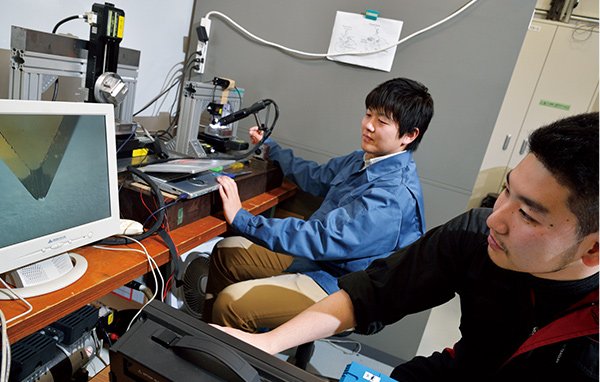

メカトロニクス総合実験A・B

未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科3年次 -

建築ワークショップ

未来科学部 建築学科1年次 -

ゲームプログラミングⅠ・Ⅱ

理工学部 情報システムデザイン学系2年次 -

機械設計製図Ⅰ〜Ⅳ

理工学部 機械工学系2・3年次 -

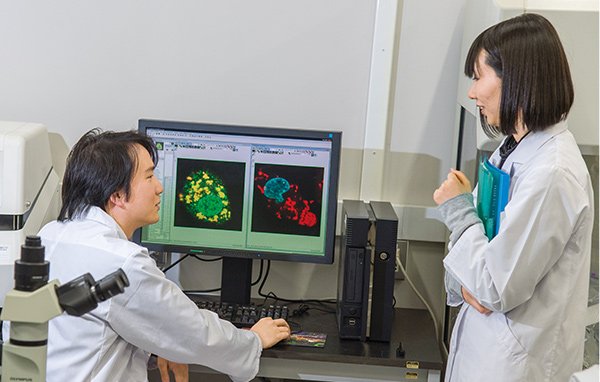

生命科学基礎実験Ⅰ・Ⅱ

理工学部 生命科学系2年次

ワークショップとは?

本学の教育の特色の一つが、1年次の「ワークショップ」でものづくりの面白さに触れる点です。1年次から実際に手を動かすことで、創意工夫する力やものづくりを楽しむ心を育みます。各学科で工夫を凝らした授業を展開しています。

工学部 先端機械工学科「ワークショップ」をご紹介!

[時 間]1年次 14週間(週1回100分×2時限)実施

[講 義]基本的な機構講義、モータ特性講義、構想設計

[製 作]1チーム3〜4名で【重量挙げロボット】を製作

※成果発表会を行い、教員による審査の結果、表彰式を行います。

研究室での学びとは?

理工系大学の学びの集大成として「研究室」で「卒業研究」に取り組み、研究成果を論文にまとめます。「研究室」とは、教員、大学院生、卒研生(卒業研究に取り組んでいる大学4年生)で構成され、おおむね8人から20人が一つの研究室に所属しています。東京電機大学には約210の研究室があります!

入学してから研究室を決定するまでのプロセスと研究をさらに発展させていくステップをご紹介します。

各学部・学科・学系によって決定までの手続きは多少異なりますが、ここでは代表的な例を示します。

-

1年次

-

基礎教育科目・専門基礎科目

-

1年次では、基礎の勉強をしっかり行い理解することで、2年次以降の専門科目履修に備えます。実験・実習、ワークショップなど、ものづくりも行います。

-

-

2年次

-

基礎教育科目・専門基礎科目

専門科目 -

2年次では、基礎を身につけながら、より高度な専門科目が始まります。

-

-

3年次

-

8月STEP1

卒業研究テーマ発表

-

各学科・学系で来年度の研究室と担当教員を発表。3年次は自分の取り組みたい研究を見つけます。

-

10月STEP2

研究室見学説明会

-

興味のある研究室を見学し先輩からの話を聞いたりして理解を深めます。

-

1月STEP3

希望研究室エントリー

-

説明会や卒研発表会を聴講し、参考にしながら、最終的な希望研究室を自分で決めてエントリーします。

-

3月STEP4

研究室決定

研究テーマ決定 -

進級発表を経て、4年次進級が決定。同時に研究室が決定します。

-

-

4年次

-

4月STEP5

卒業研究開始

-

4年次に進級し、いよいよ研究がスタートします。

-

2月STEP6

卒業研究発表会

-

発表形式はさまざまですが、1年間取り組んだ研究成果を発表します。大学院に進学し、その研究内容をさらに究めていくこともできます。

-

-

修士課程

-

研究室・研究テーマ決定

研究・修士論文 -

卒業研究と同じ研究テーマに取り組み、さらに進化させることもできますし、新たな研究テーマを選択することも可能です。修士課程では国内外の学会に研究成果を発表する機会も多くなります。修士2年次では集大成として修士論文を作成し、発表を行います。

-

理工学部 オナーズプログラム(Honors Program)/次世代技術者プログラム

●埼玉鳩山キャンパスにある理工学部には、意欲のある学生がさらに高いレベルの研究に取り組むことができる学部・大学院が連携した研究教育システムがあります。

●これからの産業ニーズを先取りした「宇宙工学・生体医工学・環境工学」の3つのプログラムを開講。

●分野を横断した複合研究領域を学習し、産学官と連携を強化することで次世代の高度な技術者を養成します。

授業の基礎知識

| システムデザイン工学部・ 未来科学部・工学部 |

理工学部 | 工学部第二部(夜間部)※ | |

|---|---|---|---|

| 通学キャンパス | 東京千住キャンパス | 埼玉鳩山キャンパス | 東京千住キャンパス |

| 授業時間 | 100分 | 100分 | 90分 |

| 1時限 | 9:20〜11:00 | 9:20〜11:00 | ※ |

| 2時限 | 11:10〜12:50 | 11:10〜12:50 | ※ |

| 3時限 | 13:40〜15:20 | 13:40〜15:20 | ※ |

| 4時限 | 15:30〜17:10 | 15:30〜17:10 | ※ |

| 5時限 | 17:20〜19:00 | 17:20〜19:00 | 16:30〜18:00 |

| 6時限 | - | - | 18:10〜19:40 |

| 7時限 | - | - | 19:50〜21:20 |

※ 工学部第二部の授業は、平日5・6・7限(16:30〜21:20)だけでなく、土曜日(10:40〜19:40)も開講しています

単位、卒業所要単位、成績

単位

大学では、各授業科目に授業科目の形態に応じて単位数が定められています。単位とは授業科目の学修量を表したものであり、授業科目の担当教員によりその授業を履修したことを認定された時に、単位を取得出来ます。「講義・演習」「実験・実習」「卒業研究」など学修する授業によって与えられる単位数は違います。

卒業所要単位

124単位以上を履修し、修得すること(未来科学部建築学科のみ128単位以上)

※卒業所要単位の内訳は、「共通教育科目」「専門教育科目」「任意に選択し修得した科目」に区分され、各学科・学系により異なります。

成績

100点満点を、S(90〜100点)・A (80〜89点)・B(70〜79点)・C(60〜69点)の評価に置き換えます。60点以上は単位修得、59点以下は不合格になり単位未修得となります。

1年次科目「東京電機大学で学ぶ」でキャンパスライフを有意義に!

1年次科目の「東京電機大学で学ぶ」は、原則として東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパスの全学生が履修します。

本学の特色を理解し、ものづくりの醍醐味や理工系の学びの楽しさを知ることに加え、大学での学びを充実させるために重要な主体的学習や協同学習への姿勢を涵養することを目的としています。

具体的には、卒業生によるキャリア・就職活動関連の講演、カリキュラムの理解を促す説明、卒業研究に関わる研究室紹介などを行います。さらに、これからの時代に求められる汎用的能力を培うためにグループワークの機会を豊富に用意して学科・学系の仲間づくりの支援も行います。

-

理事長・学長・副学長による授業中の様子

-

グループワークで仲間づくりも支援

-

使用するテキスト